Buddenbrooks

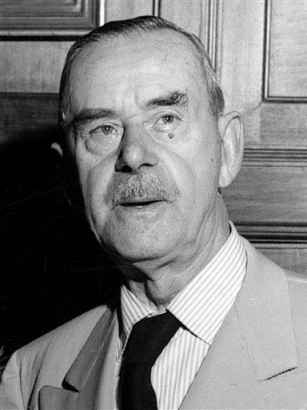

Am 26. Februar 1901 erschien der erste Band des Familienromans »Die Buddenbrooks« von Thomas Mann im S. Fischer-Verlag in Berlin. Die »Buddenbrooks« von Thomas Mann ist eine Geschichte von vier Generationen einer Lübecker Kaufmannsfamilie, deren Aufstieg und Niedergang sich zwischen den 30er und den späten 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zuträgt.

Schon der Untertitel »Verfall einer Familie« macht deutlich: Es handelt sich um die Verfallsgeschichte einer Familie - der Buddenbrooks. Der Roman zeigt die Mechanismen des Aufstiegs und Untergangs dieser Familie. Es ist die Geschichte einer Familie und gleichzeitig die Rekonstruktion des Auftauchens und des Verschwindens bürgerlicher Werte.

Der Autor erzählt vor der Kulisse Lübecks nur wenig verschlüsselt die Geschichte seiner eigenen Familie und ihrer Stellung in der Vaterstadt Lübeck, soweit er sie nachvollziehen, in Einzelheiten überblicken konnte, ja sogar noch miterlebt hat. Verwandte, Honoratioren und markante Persönlichkeiten seiner Jugend werden integriert.

Mit seinem 1901 veröffentlichten Roman gelang dem damals 26-jährigen Thomas Mann ein fulminanter Einstieg in die Literaturszene. Für seine in den Romanen Zeit- und Kulturanalysen wurde er schnell zu einem bekannten Autor.

Seine autobiografische grundierte Schilderung eines Lübecker Bürgergeschlechtes war zugleich der hellsichtige Abgesang auf die Gattung des Familienromans.

Für diesen epochalen Roman, in dem der deutsche Schriftsteller und Erzähler Thomas Mann Zeit- und Kulturkritik geschickt miteinander verband und in den Roman einflocht, erhielt er im Jahr 1929 den Nobelpreis für Literatur.

Die »Buddenbrooks« ist der erste Roman von Thomas Mann, an dem der damals 22-Jährige vier Jahre schrieb und 28 Jahre später den Nobelpreis für Literatur erhielt. Der Romancier zeichnet in seinem gewaltigen Zeitgemälde des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der Kulisse seiner Heimatstadt Lübeck ein Bild seiner Zeit und Gesellschaft.

Im Hintergrund spiegelt der Roman Aspekte der deutschen Geschichte wieder, vor allem fängt er den Zeitgeist ein zwischen 1835 und 1877 in einer “mittelgroßen Handelsstadt” an der Ostsee aus großbürgerlicher Sicht.

28 Jahre nach Veröffentlichung der »Buddenbrooks« im Jahr 1901 im S. Fischer Verlag, erhielt Thomas Mann im Jahr 1929 den Literaturnobelpreis ausdrücklich für diesen Roman.

Literatur:

Buddenbrooks von Thomas Mann

Buddenbrooks Rezension von Joachim Weiser